智能可穿戴设备的历史沿革与现在未来时

发布时间:2016-01-06作者:智慧羽毛

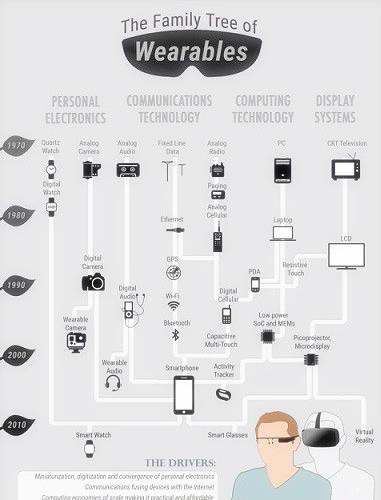

现在的智能设备是微型化与便携化、无线通信、低耗能计算和高级显示技术的发展趋势相互交织而成的产物。这些设备的核心基础——智能手机已经诞生了15年的时间,而现在的智能可穿戴设备正准备引领下一轮的创新热潮。这些创新都是建立在已有的技术之上的。

智能可穿戴设备的历史沿革与现在未来时

我们是如何走到现在这一步的呢?这是一段值得回顾的历史,而且我们也可以从中总结出未来的前进方向。

1975年和挂在脖子上的可穿戴设备

通往微型化、数字化和一体化的道路

除了过时的穿着以外,1970年代中期的特色还有挂在人们脖子上的便携电子设备。到了70年代的末期,相机、收音机和Walkman随身听都已经变成了更小、更便宜和更为个人化的设备——它们组成了消费电子产业的基础。

数字革命的种子也是在这个时代生根发芽的,而它最重要的一片土壤就在人们的手腕之上。1969年,精工推出了世界上第一款自动石英手表,它是通过表壳内旋转摆实现自动上链的。在不久后的1974年,世界上第一款电子手表Casiotron也诞生于卡西欧之手。后来卡西欧不断推出新款电子手表,其中包括CasioDatabankCD-40,这块手表可以储存电话号码之类的数据,而且提供了计算器功能。

诞生于这个时代的设备还包括数码相机。柯达在1975年率先研发出数码相机技术,但是它没有采用这个概念——所以数码相机在往后的20年时间内几乎没有得到任何发展。

到了1990年代后期,设备微型化和数字化的发展进入了白热化阶段。小型数码相机已经成为了市场的主流。Garmin便携GPS设备在1990年推出。蓝牙耳机在2000年上市。2001年,iPod的出现彻底颠覆了音频和消费电子产品市场。最终,这些个人电子设备经历了从单一设备到外接设备,再到智能手机的内部元件的转变——它们全部被整合到了一台真正可移动和一体化的智能设备上,这是一个更简便,也更低成本的选择。

客厅里的野兽

带动人类与技术的交互

1970年代,笨重的电视机已经成为了客厅的常客,但是观众看到的主要是木制边框,电视屏幕只占中间的小部分。为了提升电视屏幕的面积比例,当时主流的阴极射线管(CRT)技术正迅速向背投大屏幕发展。

平板液晶显示器(LCD)技术的出现是电视发展轨迹的转折点,同时也彻底改变了计算机和可穿戴设备领域。卡西欧在1983年推出了第一台LCD电视,随后夏普在1988年发明了薄膜LCD技术。能耗较低和越做越小的LCD为全彩色的高清屏幕打下了基础,这些屏幕被装进了大大小小的设备当中——从100英寸以上电视到智能手机、智能眼镜和虚拟现实头戴装置。

显示技术的进化还催生出了现代智能设备的另一支柱——触控功能。随着LCD在便携式计算机上的普及,原本应用于计算机触摸板的电容触控技术也被集成到了智能手持设备的显示屏上——比如IBM在1993年推出的Simon电话。

在电容触控技术的帮助下,用户无需使用实体键盘或者触控笔等外设也能与设备交互。随着苹果将收购得到的FingerWork技术应用在iPhone之上,电容触控发展成为了现在随处可见的多点触控功能。

屏幕与触控功能的融合形成了现代可穿戴设备的基础用户界面。随着设备与用户的距离越来越近,用户界面和交互也需要变得更为自然——而且没有任何一种方式可以适用于所有的用户和使用情况。这些用户体验技术都源自当年功能简陋的电视机,而如果没有这些技术的融合,可穿戴设备这个产业可能根本不会出现。

计算引擎的加速

规模经济使一切成为可能

在手表和便携设备不断发展的过程中,现代计算机也没有落后——它的体积一直在不断缩小,而且对用户也越来越友好。自从DEC微型计算机和第一台个人电脑出现以后,移动计算领域也在1986年成为了现实,东芝在这一年推出了世界上第一台大规模销售的笔记本电脑T1100。

笔记本电脑不断向小型化和便携化发展,最终催生出了个人数字助理(PDA)的原型。随后苹果以自己在1980年代末开发Newton平台为基础,推出了多款PDA设备。PalmComputing也在1996年推出了自己的第一款PDA产品PalmPilot。

黑莓在PDA的基础上开发出了Inter@activePager900,这是一台翻盖式的双向传呼机。由于这款产品的成功,黑莓在1990年代接连推出了多款传呼机设备,它们可以说是我们现在使用的平板电脑和智能手机的原型。

在经过了这些发展阶段之后,各家子系统和芯片公司都研制出了改进产品的新技术,而更重要的是,它们具备了批量生产数百万个产品的能力。这样不仅可以降低生产成本,而且所有我们能想象出的设备都可以加入计算能力。半导体的生态系统、生产商和生产设备的投入造就了整个智能可穿戴设备产业。如果没有这些的话,它们也许只会继续成为高价低量的小众设备。

看不见的框架

设备与互联网的结合

网络是连结不同技术发展分支的粘合剂。在最开始的时候,网络的标准是繁琐而昂贵的模拟系统,当时的语音和数据是被完全割裂的。

1980年代初期出现了两股力量——无线网络技术和分组交换数字网络,它们的结合带动了一场变革。设备制造商和软件公司联手制定了一系列的协议和标准,包括以太网和Wi-Fi等——它们使得互操作性、集成性和云端架构成为了可能。

随着移动计算的发展,无线网络也开始变得标准化和商品化。如此一来,互联网不仅会覆盖服务器和个人电脑,还可以延伸到便携计算设备,最终与RFID、低功耗蓝牙和ZigBee等技术共同推动物联网的概念。

现在的智能可穿戴设备需要依赖于无处不在的通信网络。这些设备所生成和消费的数据将会成为次世代网络的发展动力。我们已经开始看到,由联网设备组成的个人网络会对网络拓扑结合和流量模式产生深远的影响。

在智能手机出现以后,计算机、通信、显示器和便携电子设备的共同发展趋势开始互相融合。在15年后的今天,智能手机成为了一个通用系统——下一代可穿戴设备的发展基础。

经过了长时间的技术融合之后,我们得到了智能手机这个一体化的消费者设备,同时也开始进入一个充满新的创意、新的选择和新的设备的时代。其中有些设备是将现有的功能分解到更合适的形态上实现,比如手表和相机。另外一些设备正准备取代智能手机,并通过加入新的功能来应对更为复杂和高级的使用场景,智能眼镜就是其中的代表。

下一个重要分支

可穿戴设备与物联网:人类与机器的结合

我们已经亲眼目睹了可穿戴设备的迅速发展——它是由四个核心技术分支融汇贯通形成的一个全新的设备类型。当我们在几年之后回顾可穿戴设备的发展历史时,我们肯定会将焦点放在一个新概念之上——物联网,这是由联网的环境和联网的人类共同组成的网络。可穿戴设备和物联网之间存在天然的联系,而且这种联系拥有宝贵的自我强化能力。

物联网应用正在普及到各个领域:室内领域的家居自动化、安防系统和智能灯光;户外领域的联网停车、交通流量计和零售/支付设备;工作领域的设备追踪、位置访问传感器和智能工具。

跟可穿戴设备类似,它们内容都含有低耗能的小型计算单元,并整合了多种传感器和网络连接。不过所有物联网设备都需要与人相连,而这就是可穿戴设备可以发挥作用的地方。我们已经在企业看到了物联网应用的爆发性增长——例如生产设备与工人佩戴的智能眼镜之间的连接。

智能可穿戴设备的历史沿革与现在未来时

总的来说,可穿戴设备的历史就是一段融合的历史。电子设备、通信、计算机和显示屏这四个产业的进步均为智能可穿戴设备的出现创造了技术条件。我们正处于一场重大技术变革的开端,而这场变革的影响将会触及到每一个人。

Copyright © 2015 ilinki.net Inc. All rights reserved. 智汇工业版权所有

电话:010-62314658 邮箱:service@ilinki.net

主办单位:智汇万联(北京)信息技术有限公司

主办单位:智汇万联(北京)信息技术有限公司