打破行政边界,跨区域协同创新——苏锡常,如何共建太湖湾科创圈?

发布时间:2021-04-13作者:小王子

4月1日,科技部官网公布《长三角G60科创走廊建设方案》。作为G60科创走廊成员之一,江苏省苏州市迎来新一轮发展机遇。4月8日,无锡经济开发区发布《无锡太湖湾科技创新带发展规划(2020-2025)》行动纲领,太湖湾科创带建设全力铺开。

此前,江苏省“十四五”规划中提及:“积极推动苏锡常共建太湖湾科技创新圈。”为什么要建这个圈?怎么建?苏南模式如何焕发出科创新篇章?《科技周刊》记者走访调查。

科创带怎么就升级成了科创圈?

谈及苏南模式,过往更多是聊经济,聊环境,此次围绕太湖共建“科创圈”,倒是新鲜事。2019年,苏锡常三市以长三角地区8.3%的土地面积,创造出了长三角地区18.9%的GDP,总量38489亿元。

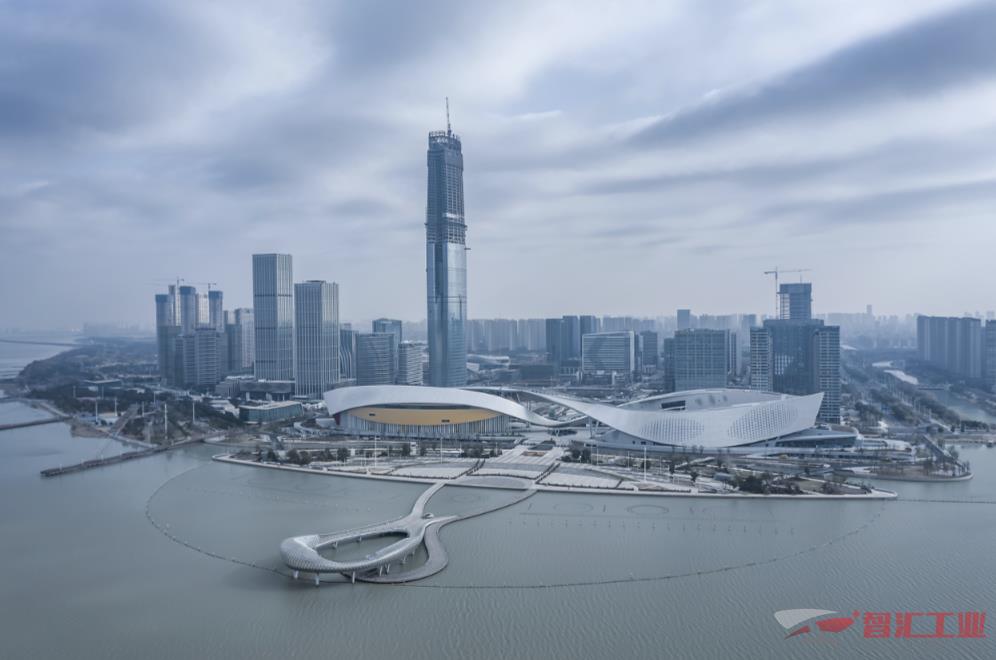

早前,太湖湾科技创新圈已有端倪。“太湖湾科创带”由无锡最早提出。江苏省统计局的数据显示,无锡于2017年成为全国第13个经济总量超过1万亿元的城市,然而无锡人均可使用土地面积在江苏全省最少,国土开发强度却是全省最高。2017年起,无锡市便酝酿寻找新的增长空间并把目光投向了太湖沿岸。在2018年的一次科技工作会议上,“太湖湾科创带”的设想明确被提出,2020年9月,这个设想成为无锡的头号工程。

巧合的是,同年8月,无锡东侧的苏州围绕坐落于太湖边的南京大学苏州校区,规划了面积达10平方公里的“太湖科学城”。几乎同时,苏州召开生产性服务业推进大会,期望推进加快制造业的数字化改造,谋求从“生产型制造”向“服务型智造”转变。

去年11月24日,在无锡举行的第二届苏锡常一体化发展合作峰会上,苏锡常三市决定“共建太湖湾科创带”。太湖湾科创带科创是苏锡常共同的短板,以国家重点实验室数量为例,上海目前有21家,而苏锡常加起来只有4家。共建太湖湾科创带,契合三地的发展需求。

《苏锡常共建太湖湾科创带倡议书》提出,苏锡常三地将打破行政边界,建立苏锡常跨区域协同创新合作机制,未来太湖湾科创带将力争创建成国家级新区。此外,三地科技局将共同推动姑苏实验室、太湖实验室、龙城实验室等重大科技创新载体平台资源共享,并且共享各自的中科院纳米所、超算中心、石墨烯创新中心等重大创新平台。

本是一条“科创带”,怎么成了“科创圈”? 江苏省科技发展战略研究院区域创新研究中心主任韩子睿表示,无锡提出的这一科创带吸引了苏州、常州的关注和重视,这也代表着苏南城市科创深度竞争即将展开。

产业落点不同,创新的“路标”相同

任何一座标杆城市的诞生都离不开战略性、引领性产业的支撑,苏锡常三地有着不同的产业发展侧重点。比如苏州发展生物医药、无锡发展物联网、常州发展石墨烯等新材料产业,他们共同点是都渴望“创新”;他们的产业落点不同,但创新驱动发展的主方向相同;他们不约而同地瞄向产业落地的世界前沿,“要站就站最高处”。

无锡的落点在产业互联上,以产业协同带动一体化,以一体化推动产业转型升级。自2020年以来,无锡参与签署了《共建长三角产业合作区战略合作框架协议》《苏锡常一体化发展合作备忘录》,加快融入长三角产业链、创新链、供应链协同发展新格局。

无锡市工信局相关人士介绍,在江苏省有超过500家配套采购企业,其中无锡市就有近300家。在物联网、集成电路、生物医药等优势产业领域,无锡已成突进之势。目前,无锡3000家物联网企业涵盖关联芯片、感知设备、网络通信、智能硬件和应用服务等,形成强有力的链式协作。

既在太湖湾科创圈,又在G60科创走廊,苏州的产业落点是什么?韩子睿表示,将生物医药作为一号产业发展的苏州,近期获批建设我国生物药领域首个国家技术创新中心。在当前区域一体化发展背景下,苏州更有机遇和条件整合周边科创资源,牵头联合生物医药产业链上下游战略科技力量,扛起承担国家重大攻关任务的使命。目前苏州生物医药产业发展已见成效,苏州工业园区与北京中关村、上海张江共同列入国家“第一梯队”,计划在2025年集聚生物医药企业达6000家,产业规模突破 4000亿元。

提到石墨烯,首先想到常州这片“东方碳谷”,它正孕育出产业新“烯”望,为城市创新发展注入新鲜动力。全球首条单层石墨烯吨级生产线、全球首款石墨烯手机电容触摸屏、全球首款石墨烯重防腐涂料……近年来,常州石墨烯产业从无到有,快速生长,诞生了多项首创之举。

常州为何与石墨烯结下不解之缘?常州石墨烯小镇建设领导小组专家告诉记者,常州本身具有强大的产业基础作为支撑,近年来又非常重视科创,因此,抓住机遇建设石墨烯产业是顺势而为。这之中,最大的功臣要属江南石墨烯研究院。2011年,江南石墨烯研究院在常州成立,这也是全球第一家专业从事石墨烯材料研发和产业化的新型研发机构。以西太湖科技产业园为主阵地,常州的石墨烯产业化之路由此开启,优惠政策与扶持力度,也吸引人才纷至沓来。

建好太湖湾科创圈,既要错位也要协同

苏锡常共建太湖湾科创圈,有什么用意?“2019年,习近平总书记指出,我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。”韩子睿认为,苏锡常共建太湖湾科创圈,以城市群为单位推动区域内创新链条各环节强强联合联动,破除城市间科技创新的制度壁垒,有利于更好把握经济发展的新趋势、形成苏锡常都市圈参与全球创新竞争的新合力,对全面建成全球一流品质的世界级创新型城市群具有重要意义。

如何打造好这个科创圈?韩子睿表示,首先力量要整合,姑苏实验室、太湖实验室、龙城实验室等重大科技创新平台要探索联建机制,要引导苏锡常产业链创新链优势力量组建创新联合体,合力打造江苏科技创新“高峰”。其次,要素要流动,技术、成果、人才、资金、数据等创新要素的配置不能有障碍,尤其是该由市场决定的各地政府更不能“插手”干预,科技企业、创新人才自由流动集聚的意愿要充分尊重。最后,政策要统一,支持科技创新的各类政策方向、标准、力度等要基本一致,不能让创新主体在苏锡常之间“货比三家”,可探索以太湖湾科创圈为整体出台创新驱动发展的政策,形成更具竞争力的资金举措叠加效应。

当然,建设太湖湾科创圈也面临着巨大的挑战。“上海创新资源对苏锡常的溢出效应不够强、政府对创新资源的对接和引领需加强、上海对太湖湾的虹吸效应、医院与高校资源缺乏、同质化发展等问题亟待解决。”韩子睿表示,上海作为长三角区域的龙头城市,对周边城市发展的影响天然存在。太湖湾科创圈在建设过程中,一方面,要与上海在发展领域上有所错位,选择产业基础扎实、特色优势鲜明、自主可控水平高的领域,聚力打造世界级产业集群;另一方面,与上海领域相同的则要在功能上有所协同,充分用好上海的创新能级和国际化资源,努力建设高精尖产业承载区。

在创新资源吸引上,无锡市因地制宜,精准发力,与科研院所之间开展 “一所一策”的合作模式。2018年无锡市与公安部交科所签署了“一所一策”合作,全国首条自动驾驶测试高速公路封闭环境在无锡建成。 2019年,无锡市又与中国船舶702所进行了“一所一策”合作,推动生态技术方科研方向发展。“我们想通过‘一所一策’合作,把这些科研院所丰富的科研成果在无锡就地转化,实现一个比较好的产学研合作。”无锡市科技局副局长陈涵杰介绍道。

跻身GDP“万亿俱乐部”后

南通启动沿江科创带建设

近三个月来,2020年度新晋“万亿俱乐部”城市均开始寻找新的突破方向,以谋发展接续力量。4月初,俱乐部成员之一南通召开创新发展大会,正式成立科技创新委员会,并首次提出南通市沿江科创带建设。

南通创新委刚成立,就承担了南通首个重大创新发展战略项目——南通市沿江科创带建设。这一战略项目最初在今年的南通两会期间被提出,最近已专门成立沿江科创带领导小组,由市领导担任组长,该小组办公室与创新委办公室均设在南通市科技局。

此次会上印发《南通市沿江科创带建设实施意见》,以各地聚力打造一个科技创新集聚区的方式,形成“一核、四区、多园”的发展格局。“一核”即南通创新区,打造科技创新策源地、科技创新资源集散地;“四区”则是南通高新区、海安高新区、如皋高新区、南通市北高新区,重点建设科创资源集中承载区;“多园”指的是苏锡通科技产业园区、如东经济开发区、南通国际家纺产业园区、通州湾江海联动开发示范区等,建设各具特色的创新经济发展引领区。

未来,南通谋划与沿江城市一起,依托长江黄金水道,打造更大范围的科创带,这也是对去年科技部《长三角科技创新共同体建设发展规划》的落实。在创新方面,南通还有更多考虑,未来将充分链接上海国际科创中心、苏南国家自主创新示范区等,主动融入长三角科技创新共同体。

Copyright © 2015 ilinki.net Inc. All rights reserved. 智汇工业版权所有

电话:010-62314658 邮箱:service@ilinki.net

主办单位:智汇万联(北京)信息技术有限公司

主办单位:智汇万联(北京)信息技术有限公司