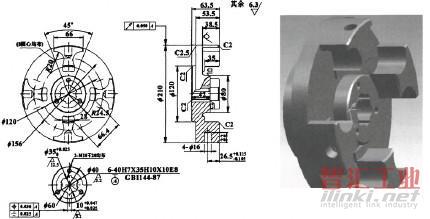

联轴器零件是各种机械传动装置中不可或缺的重要零部件,在传动机构中起到中间联结作用,文中所述零件是某工程升降机中传动装置的一种B型半联轴器零件,见图1所示。

图1 B型联轴器零件工程图及三维实体图

该零件是以Φ35孔中心线为主的回转体零件,且有6-Φ40的花键;零件一个端面具有4个均匀分布的梅花形结构爪,每个梅花结构爪上有吊16孔,除此之外还有3·M10螺纹孔均匀分布在卿的等分线上;另一端面为长10mm的Φ120圆柱;以及零件各处不同的倒角。总体分析,零件结构形状并不复杂,但梅花形结构爪部分需要数控铣削加工,其他部位分别涉及到车(镗)削、钻削、铰削和拉削等,可能涉及车、铣、钻和拉4种型号机床,以及铣床和钻床两种专用夹具设计问题。

1 联轴器零件的加工工艺

1.1 传统加工工艺分析

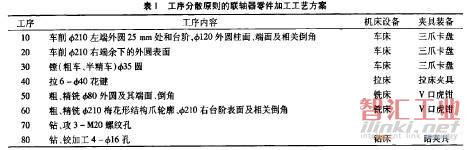

传统加工工艺是按工序分散原则设计的。所谓工序分散指的是零件加工每道工序内容少,甚至为一个工步或工位,其加工工艺路线长。按照这样的原则设计出的工艺方案,通常是解决大批量生产类型的工件加工问题,其过程需要的机床设备、夹具装备和人员等数量多,见表1所示。

表1中所示工艺是传统加工方案,其工艺路线长,机床设备和夹具装备量多,同时生产场地面积大和操作人员多,这就是按工艺分散原则设计的工艺方案的缺陷。在夹具设计方面,由于设计零件某工序的夹具先要根据零件工序要求进行零件的定位规划。零件定位是实现工序要求中位置精度的根本措施,夹具定位方案规划首先必须根据零件的具体工序要求获取工件的定位基准和应约束的自由度信息,同时工序要求与定位基准应约束的自由度之间存在必然联条“。如表1中工序50和工序60需要求约束自由度为6个,而V口虎钳只能约束零件的5个自由度,另一个自由度约束需要借助于百分表或划针的找正方式来完成,从而实现零件的最终装夹。由此可见,传统加工工艺方案不仅要求工艺设备、装备、场地面积、人员数量等数目大,而且零件装夹效率低,对工人技术水平要求也相对较高。

1.2 数控加工工艺分析

数控加工工艺是按工序集中原则设计的。所谓工序集中指的是零件每道加工工序内容多,工艺路线短,要求的加丁设备或夹具装备具有较高的柔性。对照工序分散原则的工艺设计方案,表1中工序10至工序30所用机床设备和央具装备相同,可合并为一道工序(记为工序I),分两次装夹;工序40是一道独立的工序,在拉床上完成加工(记为工序Ⅱ);工序50至工序80合并为一道工序(记为工序Ⅲ),这道工序需要设计程控气动夹具来完成联轴器零件的装夹。总体分析,在数控加工工序集中原则下,联轴器零件的整个加工工艺过程被划分为3道工序,即工序1为车削加工,工序Ⅱ为拉削加工,工序Ⅲ为铣钻削加工。

2 多工序集中加工对机床与夹具的要求

2.1 多工序集中加工对数控机床的要求

现代数控加工是以较高柔性的数控机床为核心,要求机械零件加工工序集中,从而减少不必要的辅助时间,可大大提高加工效率,降低工人劳动强度。通过以上联轴器零件加工工艺分析,其数控加工工序Ⅲ包括铣、钻、铰、攻丝等多个工步和工位,若零件在一次装夹中完成多道工序的加工,必须采用四轴联动以上的高柔性数控机床设备,如FANUC 21i系统和SIEMENS 840D系统数控机床等。但这样高柔性化数控设备价格昂贵,在加工具有一定批量的联轴器零件时,对于企业来说是一种技术浪费,这是由于高档数控机床只适合高精度、复杂多变的机械零件加工。

2.2 多工序集中加工对夹具的要求

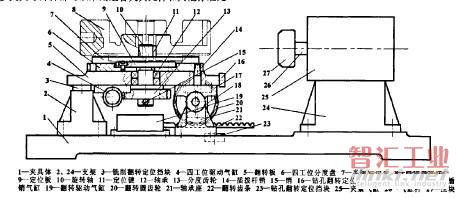

企业现有若干台中档数控设备,如SIEMENS802D/802s和FANUC Oi系统数控设备,但这些具有较好柔性的数控设备不能解决多工序集中加工的零件一次安装问题。为此,文中提出程序控制气动夹具装备设计方案,该方案中除了必要的定位元件设计,其他元件可以考虑采用组合夹具元件,如图2中除四工位分度盘6、旋转轴10以外其他夹具元件和组件都可采用标准元件或组合夹具元件,从而降低了气动夹具的元组件制造成本,同时也有效地解决了联轴器零件加工对高成本数控机床的高柔性需求。由此可见.数控加工的柔性化着眼点主要在机床和工装两个方面,而夹具又是工装柔性化的重点,组合夹具就是柔性夹具的代名词Ⅲ。图2中所设计的多工序气动的很多夹具零部件都可以采用组合夹具元件和其他标准元件,这是该夹具柔性化特点之一;该夹具的另一个柔性化特点就是采用了PLC程序自动控制和气动定位与夹紧,气动夹具也满足绿色夹具设计要求。

图2多工序气动夹具结构简图

3 多工序气动夹具设计

3.1 多工序气动夹具结构设计

夹具设计主要集中在安装规划、装夹规划、夹具构形设计和夹具性能评价4个方面。从20世纪70年代以来,前苏联学者就开始了夹具的计算机辅助设计(又称计算机辅助夹具设计CAFD,computer AidedFixture Desigll),虽在夹具本身的设计方面研究出大量的成果,但在夹具如何融入到数控机床中,成为其重要的程序控制执行部件方面还尚需研究。

工序集中原则下,联轴器零件4个梅花形结构爪面及其上3-M10孔、圆柱面等多工序与4-Φ16多个工位在数控加工中整合为一道工序,故这些工序必须具有同样的定位规划,其定位基准选择需满足相同原则。经分析工序Ⅲ需采用完全定位方式,其定位基准应为“Φ120端面+Φ120圆柱面+Φ40花键”组合。即可实现工序集中时零件一次装夹完成多工序(包括多个工步和多工位等)的加工。该夹具结构如图2所示。

在图2所示位置,联轴器零件8分别通过定位元件7、9和11定位,其中定位元件7与其配合的V形夹紧块(图2中未示)对联轴器零件8的西120表面(见图1)进行夹紧,此时气缸18驱动推杆14插入分度盘6的定位孔中(注:分度盘有4个均匀分布的定位孔),确保零件8在数控铣床上的正确位置,该位置可完成零件8工序Ⅲ内容;完成加工后,由翻转气缸19驱动齿条22、齿轮20带动图中元件4-18顺时针翻转90。,翻转后由气缸25驱动气缸杆26使压块27夹紧零件,确保钻孔稳定;气缸4和18通过PLC控制程序实现4-Φ16四工位的顺序控制工作,当4-Φ16工位转位时,PLC控制气缸25使压块27松开,待转到正确工位后,气缸25驱动夹紧,直至零件8在机床上完成孔加工后,所有气缸动作复位返回图2所示位置。

3.2 夹具气动控制方案设计

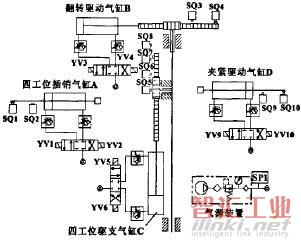

根据夹具顺序动作的要求,设计了一款由气缸驱动和齿轮齿条机构控制的气动控制回路,见图3所示。

图3多工序夹具气动控制原理图

4 多工序气动夹具PLC控制程序设计

4.1 多工序气动夹具顺序动作流程

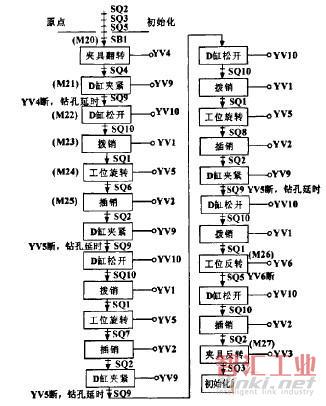

根据联轴器零件加工工序集中时夹具顺序动作要求,该夹具的PLC程控流程见图4所示,夹具从图2所示位置后,经PLC控制进而完成翻转和工位旋转等多工序装夹动作。

图4多工序夹具PLc控制流程图

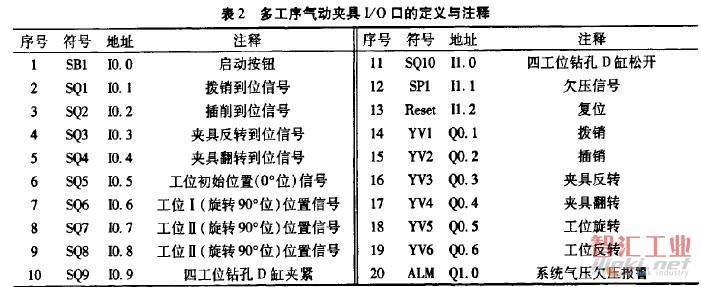

4.2 多工序气动夹具I/O口的定义

根据柔性夹具的气动控制动作过程,以西门子S7-200PLc为控制系统,定义了相应的I/O口,并对相应的I/O口进行注释说明,见表2所示。

4.3 SIEMENS S7-200PLC程序控制设计

根据气动顺序控制原理,在STEP7软件中编制PLC梯形图,并通过PLC成功调试,并自动生成PLC程序部分语句。

5 数控机床PLC程序控制开发

西门子数控系统具有开放式的PLC,它等同于S7—200PLc或300PLc,以上用S7—200编制的程序可集成到SIEMENS 802D或802s等中档数控系统中,实现用数控编程代码来控制夹具的正确定位和顺序夹紧,但需定义系统的M功能指令,如控制流程图4所示的M20至M27指令,并相应改造机床电气控制系统和修改PLC程序梯形图,可进一步实现程序控制气动夹具融入到数控机床中的柔性制造系统。虽然目前国内外都研制出开放式的数控系统,但基于技术保护,其系统并不完全对企业用户开放,因此,在开发数控机床的辅助功能时就受到很大的限制。但数控系统的PLC通常是开放式的,其开发途径有两种:

一种是独立型机床PLC,开发该PLC就如同文中编制的控制程序,通过成功调试完全可以独立控制使用,PLC接收处理数控系统的M指令时,通常用PROFI—BUS总线来完成,由于系统为用户提供一个PLC子程序库,利用子程序库可以迅速地搭建用户应用程序从而实现数控系统控制夹具;另一种是内装(嵌入式)PLC,该类型眦与数控装置共用CPU,其信息的处理是通过数控系统内部交换,但开发此种PLc必须要弄清数控系统的内置参数,这就要求数控系统生产厂家开放其系统参数,以便拓展机床辅助(M)功能。

6 结束语

文中按工序分散和工序集中两大原则,对联轴器零件传统加工工艺方案和数控加工工艺方案进行分析。根据数控机床加工工序集中的原则要求,为了提高夹具的柔性。设计了翻转式、多工位旋转等多工序夹具装置,并以气缸驱动和齿轮齿条机构实现顺序控制,以SIEMENS S7-200PLC编制程序控制该夹具正确定位与顺序夹紧模块,为实现夹具融入到数控设备中的柔性制造系统奠定基础。文中所设计的夹具还能适用于升级机传动装置的A型联轴器,以及具有可夹持圆柱部位的各种法兰等零件,且夹具多采用组合标准元件,具有一定的柔性。

(审核编辑: Doris)