在科纳卡技术公司和Heliatek公司2010年相继实现8.3%的转换效率后不久,2011年3月三菱化学达到了9.26%,一举超过约1个百分点,突破了9%大关。有机薄膜太阳能电池的转换效率之所以能够突破9%大关,是因为使用了对涂布后的材料进行加热转换的涂布转换技术 注4)。由于达到9.26%转换效率的技术细节目前尚未公布,因此下面以达到7.8%转换效率的成果为基础,对涂布转换技术做一介绍。

注4)与东京大学教授中村荣一联手,从2004年起在日本科学技术振兴机构(JST)发起的ERATO(Exploratory Research for Advanced Technology,先进技术的探索研究)计划下实施开发,如今是S-革新(战略性革新创造推进)业务的一部分。

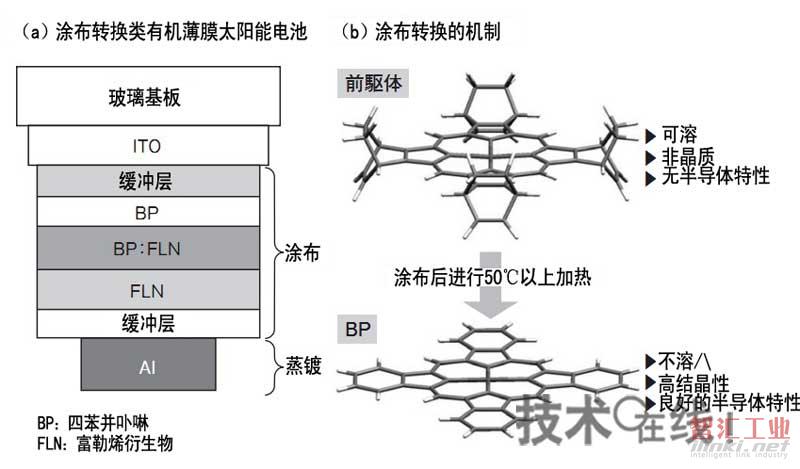

涂布转换类有机薄膜太阳能电池使用四苯并卟啉(BP)和富勒烯衍生物作为发电层(图4)。通过使用BP和新型富勒烯衍生物的元件,获得了7.8%的转换效率。电池单元以p层、i层、n层的顺序构成,与电极间有缓冲层。

图4:涂布后通过加热获得良好特性(点击放大)

三菱化学研发的涂布转换类有机薄膜太阳能电池(a),其特点在于通过在涂布前驱本后进行150℃以上的加热,使用前驱本转换为结晶性高的、具有良好半导体特性的材料(b)。

其中,p层为BP,i层为BP与富勒烯衍生物的体异质结混合层,n层为富勒烯衍生物。所有的层均以涂布法成膜。其中,i层使用通用有机溶剂将BP前驱体和富勒烯衍生物制成了墨水,凃布后通过180℃加热将BP前驱体转换成了BP。

BP是在日本爱媛大学与三菱化学共同实施有机晶体管的研究中诞生的。BP的结构与酞菁类似注5),拥有四个苯环,将双环结构*的可涂布成膜的前驱体进行150℃以上的加热,就会通过逆狄尔斯-阿尔德反应(retro-Diels-Alder reaction)注6)使乙烯基分解,转换成具有高结晶性及良好半导体特性的BP。对BP的FET(场效应晶体管)特性进行研究后发现,其载流子迁移率为0.92cm2/Vs(最大为1.8cm2/Vs),通过使用BP获得了特性出色的TFT(薄膜晶体管)。

注5)作为一种牢固的难溶性颜料,酞菁很早就得以推广。而作为有机半导体,酞菁具有较高的光电转换特性,被广泛应用为电子照片感光体材料。

*双环(bicyclo)结构=由两个环状结构的化合物聚合而成的双环性的结构。

注6)共轭二烯与烯烃加成,生产六员环结构的有机化学反应就是狄尔斯-阿尔德反应。由德国化学家奥托·狄尔斯(Otto Diels)和库尔特·阿尔德(Kurt Alder)于1928年发现(1950年获诺贝尔化学奖)。通过该反应的逆反应,由六员环生成共轭二烯与烯烃的反应称为逆狄尔斯-阿尔德反应。

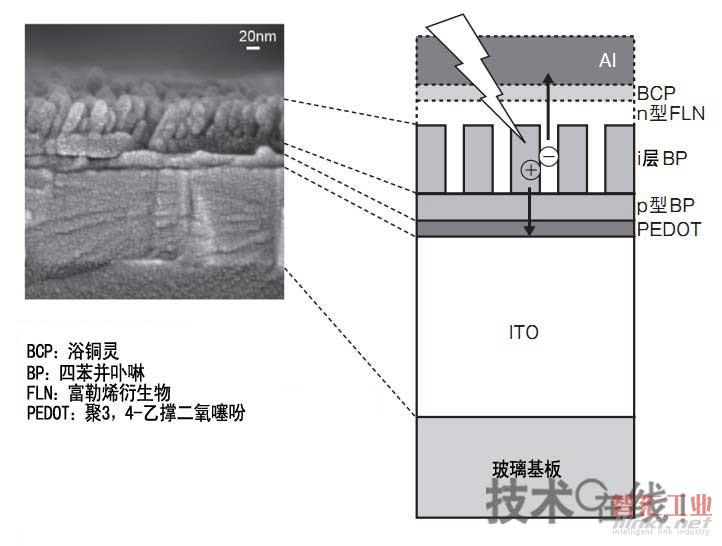

在有机薄膜太阳能电池中,BP以直径数十nm的柱状结晶形式存在(图5)。凭借在柱状结晶间以富勒烯衍生物按数十nm间隔填充、排列的界面,形成了适于激子高效分解成空穴和电子,并使分解成的空穴和电子在不复合的情况下穿过p层(BP)和n层(富勒烯衍生物)向两极移动的结构。因此推测转换效率由此得到了提高。最后,通过在涂布、加热i层后用甲苯提取i层中的富勒烯衍生物,并用扫描电子显微镜(SEM)观察剩下的BP,证实了这一点。

图5:微细的柱状结晶对效率的提高做出了贡献(点击放大)

BP以直径为数十nm的柱状结晶状态存在。公认具有促进激子分解以及防止载流子复合等作用。

三菱化学在这些成果中使用了自主开发的p型和n型半导体,并进行了光学设计,结果成功获得了转换效率达到9.26%的电池单元。

15%的效率目标要靠串联结构来实现

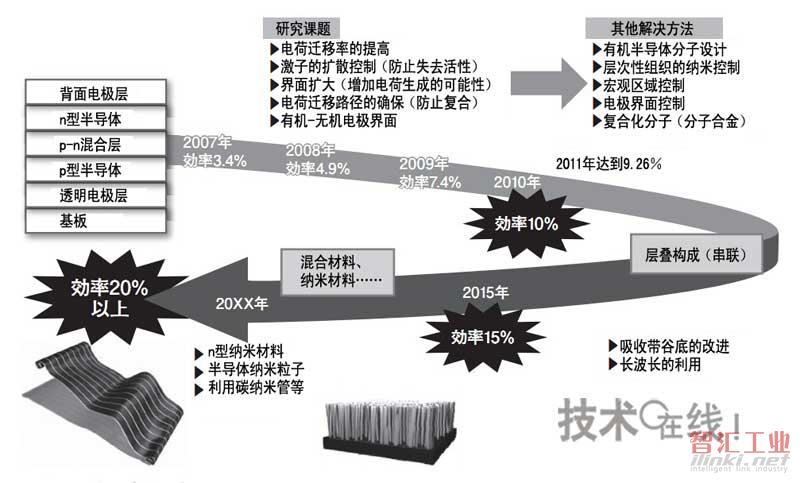

要想使有机薄膜太阳能电池实用化,首先要以电池单元的转换效率达到10%为目标。而要进一步提高转换效率,使之达到15%以上的话,就必须开发对吸收波长不同的多个电池单元进行重叠的串联结构(图6)。

图6:力争2015年使转换效率达到15%(点击放大)

三菱化学提出了2015年使转换效率达到15%,并在将来提高至20%以上的目标。为实现这一目标,目前正在推进对吸收波长不同的材料进行重叠,以及利用纳米材料的研究。

要想实现转换效率的提高,必须在多方面做扎实的努力,比如使吸收光谱与阳光光谱相匹配;提高激子的移动和电荷分离功能(通过控制界面来增加电荷生成的可能性);提高电荷分离后的载流子传输效率;防止再结合,等等。这些方面主要是靠材料和元件的设计来进行改进。

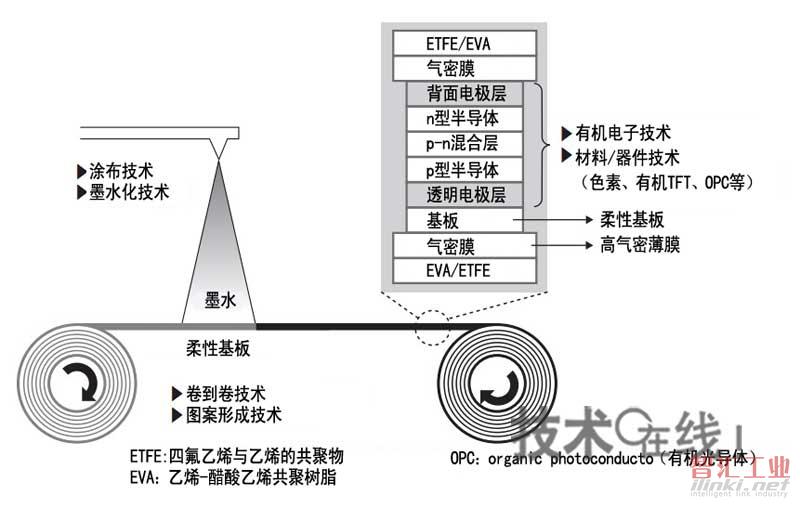

在实用化面临的另一课题,即耐久性的提高上,除了提高有机半导体的耐久性之外,提高气密材料及密封材料的性能也是重要因素(图7)。

图7:以卷到卷工艺实现低成本(点击放大)

要想使有机薄膜太阳能电池实用化,必须要使用涂布技术及卷到卷技术来降低制造成本。另外,还必须充分利用高密度薄膜技术等来提高可靠性。

在解决技术课题的同时,还需要在商业化时充分利用有机薄膜太阳能电池的特长创造新的需求。比如,充分利用轻量柔软特性的建材一体型太阳能电池(Building Integrated PV:BIPV),以及轻量薄型的车载太阳能电池等。三菱化学将力争在不破坏对象商品的设计性的情况下开辟新的用途。

另外,有机薄膜太阳能电池还有望应用于在没有电源的室外使用的便携终端的充电用途以及帐篷等救灾用途。

(审核编辑: 智汇小新)