同一周内,中国机器人上演冰与火之歌——在无锡威孚高科的车间里,全尺寸工业人形机器人“艾德”正扛着6公斤货物在工厂里疾驰;另一边在1800公里外的雄安新区里,成功实施了全球首次机器人低轨道卫星(LEO)远程手术。工业和医疗两大高壁垒领域,同时迎来了机器人场景落地关键突破。

工业线:轻量化关节撬动万吨产能

目前,人形机器人若想普遍应用于车间物流还需面对灵活性、负载能力、稳定性这三大挑战。

传统谐波减速器因渐开线齿形设计,关节体积臃肿,承载力不足,导致机器人动作笨重、负载受限。多数人形机器人的机械手仅仅只能执行单一抓取,无法适应分拣、扫码等精细任务。车间物流里日均16公里的搬运里程要求机器人兼具速度与抗震性,而双足步态机器人容易重心偏移,轮式底盘又很难跨越障碍。

为攻克这些难点,让人形机器人胜任车间物流任务成为一名合格“车间工友”,江南大学智能制造学院教授张秋菊团队携手无锡蔚瀚智能科技有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司自主研发的双臂轮腿式人形机器人“艾德”。

“艾德”采用的是双曲线齿形关节模组,使其关节小型化和轻量化。区别于传统谐波减速器的渐开线齿形设计,双曲线齿形的谐波关节模组体积仅是普通齿形的30%。这不仅使人形机器人的关节运动能力和负载性能提升,也使其能更好地适应工厂车间里高扭矩、高精度的工作条件。

根据研究人员介绍,“艾德”装配的6电缸驱动的五指灵巧手,具有6个主动自由度和9个被动自由度,每根手指都有独立电缸驱动。双臂抓取力达到6公斤以上,不仅可以轻松抓起重物,而且还能进行类人五指灵活实现握拳、竖掌、捏取等动作进行分拣物流的不同货物。

为了保证“艾德”在车间稳定工作,保持续航,团队调整了底盘结构,应用电源管理技术,搭载了一台48伏特锂电池。解决了加减速振动和重心偏移问题,也确保了“艾德”在额定状态下持续工作超5小时。

医疗线:卫星手术车破解资源荒

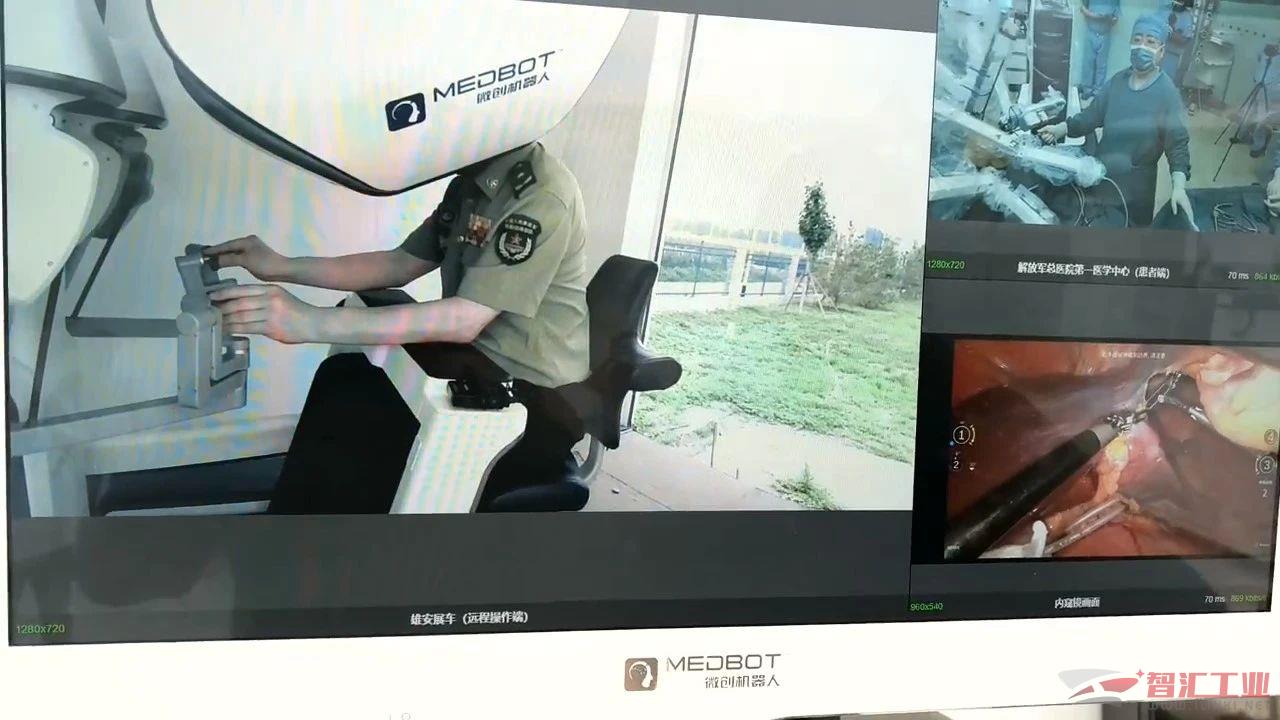

2025年7月2日至3日,当刘荣教授在雄安新区按下手术启动键时,指令通过低轨卫星直达车载机器人。在本次手术中,刘荣教授分别用时16分钟和72分钟(均为主从时长)完成两例肝脏肿瘤切除,术中无肉眼出血。

本次低轨卫星远程手术的成功实施,标准着图迈机器人成为目前全球第一且唯一以专线、5G网络、常规网络、高轨卫星、低轨卫星等不同通讯方式,实现多科室高难度复杂远程手术全覆盖,并获远程商业化临床上市批准的手术机器人。

这辆搭载图迈机器人的移动平台,标志着中国突破“天地协同手术”最后关卡——即使地面基站全毁,仅靠卫星仍可实施复杂手术。

此次低轨手术的成功,是2024年12月全球首次高轨卫星(地球同步轨道,约3.6万公里高度)远程手术基础上的又一次重大飞跃。相较于高轨卫星,低轨卫星(轨道高度200-2000公里)传输路径损耗更低,能将时延有效降低至15-100毫秒,具备更低延时、更高传输速率、更广覆盖的优势。中国正积极推进“千帆星座”等低轨卫星互联网计划,目标覆盖全球,特别是“一带一路”及偏远地区。

刘荣教授强调,低轨卫星技术的意义远超速度提升,其带来的无地域限制、抗灾能力强、响应速度快的全面覆盖能力是革命性的。结合图迈车载移动平台的机动性,“空天地协同”的远程手术新模式已然成型。

政策加速场景开放

宜宾市7月4日宣布采购百台工业机器人进驻白酒生产线,同步在蜀南竹海部署人形服务机器人;几乎同时,宁波六院启动显微机器人全省临床推广。地方政府正以“开放场景”代替“直接补贴”,推动技术从实验室冲向市场最前线。

从太空到车间,机器人正撕掉“炫技”标签。正如微创机器人总裁何超所言:“当技术能扛钢锭、救人命时,工业4.0才真正有了体温。”

(审核编辑: 光光)