机器人的研发及产业化应用是衡量国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。2016 年,中国电子学会承担工业和信息化部《我国机器人产业发展评估与人才培养》专项课题,通过构建我国机器人产业发展评估指标体系,结合国内典型机器人产业园区调研结果,对我国机器人产业规模、结构水平、创新能力、集聚况和发展环境进行综合分析评价,结合主要研究结论,编制形成本期《学会视点》。

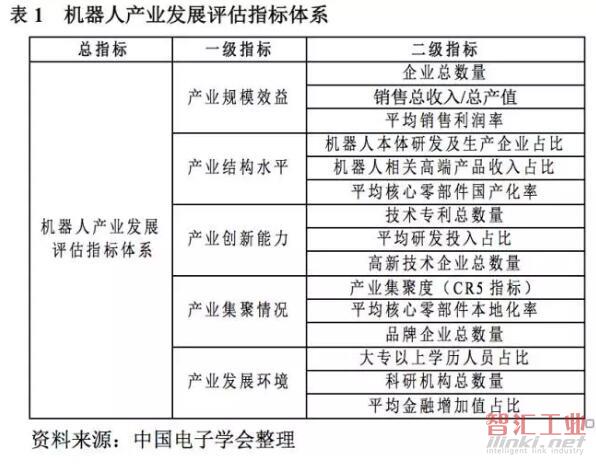

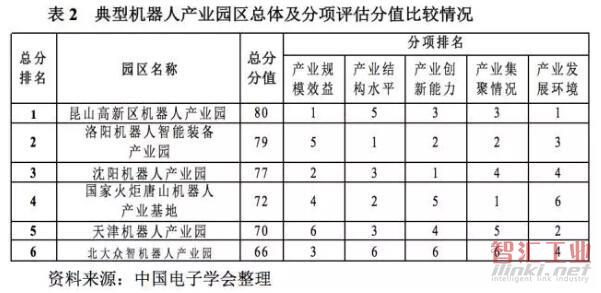

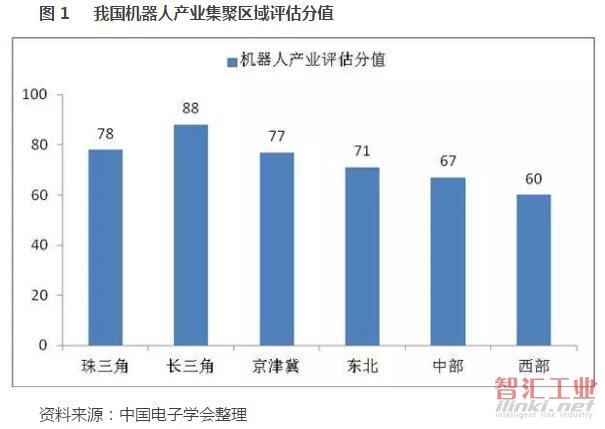

一、全球及我国机器人产业发展规模及趋势特征 当前,全球机器人产业规模不断扩大,工业机器人、特种机器人市场增长稳定,服务机器人增速突出。技术创新持续拓展,企业前瞻布局和投资并购异常活跃,全球机器人产业正迎来新一轮增长。 我国机器人产业需求旺盛,市场高速增长,部分核心零部件国产化趋势显现,中央和地方政府扶持政策相继出台,创新创业企业持续涌现,下游应用创新模式不断出现,企业并购和机构投资相对活跃,我国机器人产业正加快向中高端、多领域发展,产业发展空间和发展潜力巨大。 (一)机器人产业规模 工业机器人应用较早,是发展相对成熟的重要领域。IFR 统计显示,2016 年全球工业机器人市场规模为 289 亿美元,其中亚洲是目前全球工业机器人使用量最大的地区,占世界范围内机器人使用的 50%,其次是美洲和欧洲。服务机器人市场目前初步启动,已展现出愈发广阔的市场空间。2016 年,全球服务机器人市场达 111 亿美元。至 2020 年,全球服务机器人市场规模年均增速 23.4%。 其中,全球医疗服务机器人、家用服务机器人和专业服务器人市场规模预计分别为 62 亿美元、31 亿美元和 18 亿美元。2016 年,全球特种机器人市场规模为 97.3 亿美元,2020 年将快速增长至 175 亿美元,2016-2020 年年均增速高达 15.8%。 我国工业机器人市场发展较快,占全球市场份额四分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2016 年我国工业机器人销量 8.4 万台,同比增长 27%,较去年同期增长 10个百分点。下游应用分布行业中,2016 年我国工业机器人应用占比最高的是汽车业达 50%,电子行业达 40%,金属制品业达 11%。2016 年,我国服务机器人市场规模 68 亿元,同比增长约 28%,高于全球服务机器人市场年均增速。其中,我国家用服务机器人、医疗服务机器人和专业服务机器人市场规模分别为 27 亿元、21 亿元和 20 亿元,家用服务机器人市场增速相对领先。2016 年,我国特种机器人市场规模 41.8 亿元,略高于全球特种机器人年均增速。其中,军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人市场规模分别为 31.8 亿元、7.5 亿元和 2.5 亿元,极限作业机器人是增速最快的领域。 (二)机器人产业发展趋势 当前,全球机器人产业发展呈现出以下主要发展趋势:一是技术创新不断深入,重点围绕仿生结构、人工智能和人机协作;二是应用领域持续拓展,双臂柔性、教育陪护、医疗康复等产品涌现;三是市场规模快速扩大,工业机器人稳步增长,服务机器人增势突出;四是投资并购异常活跃,技术前瞻布局为主要方向。此外,工业机器人产品创新主要集中在轻量型、人机协作机器人,国际龙头厂商加强在中国全方位战略布局,大型制造业和科技企业跨界进入机器人行业。 当前,国内机器人产业发展呈现出以下主要发展趋势:一是核心部件国产趋势显现,人机交互等支撑技术发展迅速;二是中央和地方政府高度重视,多地机器人产业发展进入爆发期;三是应用领域深化发展,具有强劲需求和模式创新的产品潜力巨大;四是企业并购集中于工业机器人领域,机构投资服务机器人活跃。此外,产业链下游机器人需求商转型自供,上市公司运用资本杠杆加速并购投资机器人企业,大型机器人企业加强技术投入和市场布局,创新创业型企业及新兴增长点不断涌现。 二、我国机器人产业发展评估指标体系 机器人产业发展评估指标体系遵循科学性、目的性、整体性、有效性和可比性原则。参考工信部《中国工业发展质量评价指标体系》、科技部《中国区域科技进步评价体系》、《国家高新技术产业开发区评价指标体系》和国家社科重大基金项目《中国战略性新兴产业竞争力测度研究》,以及机器人产业发展的主要特征,结合问卷调查和实地调研情况,构建机器人产业综合评估指标体系。该指标体系共包括 5项一级指标和 15 项二级指标,二级指标全部为定量指标。 综合应用专家打分法、层次分析法和因子分析法进行评估。专家打分法针对指标体系各要素权重进行判断打分,并对主要要素及特征进行简要评价;层次分析法对机器人产业影响因素及内在关系进行深入分析,综合问卷调查数据、CSSCI 数据库、Wind 数据库相关数据结果进行综合分析;因子分析法是筛选出众多变量中对目标影响最大的变量方法,将最核心要素提炼出来进行精确分析。由于机器人产业评估数据的获取采用问卷调查、文献研究、实地调研相结合的方式,产业内部发展情况和要素组织采用综合分析,而最终体现在定量数据指标,兼顾规模、结构、创新、集聚和环境多要素多层次,评估方法的应用也更为灵活多样。 三、基于园区的我国机器人产业发展评估 选取我国典型机器人产业园区作为评估样本,依据评估指标体系进行测评,根据评估结果对样本园区进行综合排名。 (一)样本园区选择 根据调研数据的可获得性,选取我国珠三角地区、长三角地区、京津冀地区、东北地区和中部地区机器人产业集聚区域内典型机器人产业园区 6 家,分别是北大众智机器人产业园、昆山高新区机器人产业园、天津武清机器人产业园、国家火炬唐山机器人特色产业基地、洛阳机器人智能装备产业园和沈阳机器人产业园。以调查问卷结合实地调研的形式获取以上 6 家机器人典型产业园区的全部 15 项二级指标数据。在对二级指标进行标准化处理的基础上,对园区规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境各一级指标评分进行全面展示,并系统比较园区综合评估总分值。 (二)样本园区评估分值比较 根据评估指标体系进行总分分值排名,依次为昆山高新区机器人产业园、洛阳机器人智能装备产业园、沈阳机器人产业园、国家火炬唐山机器人特色产业基地、天津武清机器人产业园和北大众智机器人产业园。总体而言,由于分项评分为 60-90 分之间,总分排名第一的昆山高新区机器人产业园分值为 80 分,且在产业结构水平、创新能力和集聚情况方面分值并不领先,样本机器人产业园区中并未形成具有全面突出优势的园区,中部园区如洛阳机器人智能装备产业园在产业结构水平、创新能力方面评分靠前,也具有较好的后发增长优势。 四、我国机器人产业集聚区域发展评估 我国机器人产业主要集聚区可分为珠三角地区、长三角地区、京津冀地区、东北地区、中部地区和西部地区这六大区域,每个集聚区的机器人产业规模效益、产业结构水平、产业创新能力、产业集聚情况和产业发展环境均具有不同主要特征。 (一)我国机器人产业集聚区域主要特征 珠三角地区作为我国机器人产业的重要地区,区域内深圳、广州、东莞、顺德等地在机器人产业发展方面已逐步形成多点发展、协同推进关系。珠三角地区机器人产业应用市场较为广阔,基础技术发展实力较强,已初步形成较为完备的产业链条。 长三角地区作为我国机器人产业发展的重要区域,工业机器人产业起步早、发展基础较为雄厚,在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效应。长三角地区已形成了较为完备的机器人产业链,在国内工业机器人产业发展中具有十分重要的地位。 京津冀地区是机器人产业的重要发展基地,区域内北京、天津、河北在机器人产业发展方面已逐步形成错位发展、优势互补关系。京津冀三地在机器人产业链、智力资源、创新平台、应用开发和政策环境等方面各有优势,集聚发展态势显著。 东北地区作为我国机器人产业的重要地区,区域内哈尔滨、沈阳、抚顺等地在机器人产业发展方面已积累一定基础。中科院沈阳自动化所和沈阳新松集团均坐落于此,使东北地区成为我国机器人产业的发源地和重要基地。 中部地区作为我国机器人产业发展的后发区域,凭借战略布局和政策支持,在洛阳、芜湖、武汉、长沙等地已形成集聚效应。中部地区通过大力引进机器人龙头企业,积极培育本土企业,逐步打造完备的机器人产业链,在国内机器人产业发展中的影响力不断扩大。 西部地区作为我国机器人产业发展的后发之地,在重庆、成都、西安等地已初步形成集聚效应。西部地区通过引进培育机器人企业,打造集研发、整机制造、系统集成、零部件配套和应用服务于一体的机器人及智能装备产业链雏形。 (二)我国机器人产业集聚区域评估分值比较 根据评估结果,长三角地区机器人产业综合评分最高,达 88 分,其次是珠三角地区 78 分,京津冀地区机器人产业综合评分仅比珠三角低一分,达 77 分。东北地区机器人产业评分为 71 分,中部地区为 67 分,西部地区相对基础较弱,为 60 分。综上所述,我国各区域机器人产业发展已呈现不同梯队,长三角地区在我国机器人产业发展中基础最雄厚,较其他区域领先优势显著,为第一梯队。珠三角地区、京津冀地区产业逐步发展壮大,为第二梯队,且东北地区虽具有机器人产业先发优势,但近年来产业整体创新能力有限,滑落至第二梯队后端。中部地区和西部地区机器人产业发展基础较为薄弱,但仍表现出一定后发潜力,为第三梯队。 资料来源:中国电子学会整理 五、我国机器人产业发展评估结论 一是基本形成较完整产业链。我国机器人产业已形成从上游核心零部件制造到中游本体制造和下游系统集成服务的完整产业链条。其中,上游核心零部件包括伺服电机、控制系统和精密减速器,相关配套包括多类型传感器和激光雷达等,软件系统包括机器人操作系统、人机交互系统和云平台;中游本体制造涉及本体设计、仿生材料和末端执行器等,下游系统集成服务包括复杂产品线设计和整体应用方案设计,工业机器人涉及焊接、搬运、洁净、装配等应用。同时,我国机器人产品类型覆盖工业机器人、服务机器人和特种机器人三大类,与全球主流应用产品类型保持一致。 二是区域发展侧重点各具特色。我国主要区域机器人产业发展侧重点各不相同,由各地区独特的研发能力、市场应用、人才资源、政策支撑和金融环境推动形成。珠三角地区工业机器人和服务机器人产业链初步形成,创新创业氛围相对浓厚;长三角地区产业发展基础雄厚、产业配套齐全、应用市场庞大,打造全国领先的完备工业机器人产业链条;京津冀地区形成以智能机器人和特种机器人为主要方向的产业链条;东北地区形成数家规模大、综合实力强的工业机器人龙头企业;中西部地区通过规划布局产业园区,逐步形成以工业机器人为主、特种机器人为辅的产业链雏形。 三是核心技术研发能力依然相对不足。我国各主要区域加大机器人技术研发投入,研发投入占比基本超过 10%,除西部地区外,我国京津冀、长三角、珠三角、东北和中部地区研发投入在 11%-14%之间,说明产业对技术研发较为重视,在技术产品领域均取得一定进展。但核心关键技术仍亟待突破,目前大量技术成果集中于高校和研究机构,科研成果转化问题突出,产学研协同互动机制尚未形成。同时,技术创新更多体现为数量积累,没有转化为实践优势。 四是行业平均利润率存在提升空间。我国机器人行业平均利润率 9%,超过制造业 2%-3%的利润率水平。机器人产业系统集成普遍具有 20%左右的销售利润率,并在焊接、抛光、搬运、洁净等领域应用广泛,成为机器人行业低技术含量的高利润空间领域;机器人本体制造和和核心零部件制造领域由于受到国外成熟产品的挤压,研发成本相对较高,且高昂的价格限制产品推广应用,削弱产品整体竞争力,销售利润率有所不足。 五是区域产业结构呈现低端趋同。我国各区域产业结构水平均不高,在本体生产及研发、高端产品制造和关键零部件国产化方面仍有较大提升空间。同时,我国机器人产业发展盲目跟随现象严重,低端化、无序化发展隐忧正在显现。大量的机器人企业一哄而上,其中有 95%的机器人企业年销售收入不足 1 亿元,对地方经济增长并没有形成实际拉动作用。如果仅仅是受地方政府的政策红利引导,企业“一窝蜂”、“一锅粥”地大干快上,机器人产业的大机遇就很有可能转变为大泡沫。 六是各区域产业集聚程度较为分化。我国各区域产业集聚度差别较大,地区机器人市场竞争程度出现分化。总体而言,东北地区机器人市场呈现明显的寡头垄断态势;珠三角地区由于系统集成企业众多,京津冀地区由于智能服务机器人企业分散,均呈现完全竞争市场格局;而长三角地区由于国际机器人巨头和本土优势企业共存,呈现明显的垄断竞争市场状态。全国范围内尚未形成跨区域的统一市场和具备统领能力的市场主体,缺少参与国际竞争的龙头骨干企业,区域间较为割裂的市场分布为众多创业企业创造进入空间。 七是本体研制对提升零部件国产化率有带动作用。机器人本体研制是自动化技术的集大成者,在整个机器人产业链占据极其重要的位置,对核心零部件国产化具有显著带动作用。从机器人产业发展经验来看,具有本体研制能力的企业普遍拥有核心零部件开发能力,企业业务类型全面、盈利能力强、竞争实力雄厚。虽然本体研发生产难度较高,且目前本土企业利润空间有限,但从长期发展角度看,还应高度重视机器人本体研制开发,探寻适合我国国情和区域特征的发展道路,充分发挥整机企业的产业链带动效应,从根本突破关键零部件缺失的不利局面。 八是机器人已进入与资本联动发展的时代。技术和资 本是产业发展的两大原始驱动力,任何一轮技术创新,都必然要有资本市场的坚强支撑,而资本市场的长期收益,也往往来自对技术创新点的把握和培育。目前全球机器人产业都处于资本风口,我国机器人产业资本市场亦非常活跃。从各区域评估结果可看出,代表资本环境活跃的平均金融增加值与当地产业发展水平呈现正向关系。制造行业普遍遵循“技术-产品-市场-收益”的传统企业运作规则,机器人产业资本杠杆的使用打破此线性、单向传导模式,使产业发展形成结构化、多层次发展模式,推动机器人产业进入资本联动、跨越增长的新时代。 九是智能机器人是有望实现跃升的下一轮增长热点。我国机器人产业沿着工业机器人的传统路径始终是被动跟 随式发展,难以取得产业发展主动权。反观全球智能感知认知、多模态人机交互、云计算等智能化技术不断成熟,为智能机器人的演进提供了坚实的基础。且我国在人工智能技术方面与全球处于同一起跑线,特别是图像识别、语音识别、语义识别等多模态人机交互技术部分达到全球领先水平。因此,发展智能机器人既是高屋建瓴、另辟蹊径的重要路径,也是实现产业跃升的新兴增长点。

(审核编辑: 智汇张瑜)