第三章 我国各区域机器人产业发展水平

根据我国行政和地理区划方式,结合机器人产业实地发展基础及特色,将全国划分为京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、东北地区、中部地区和西部地区共六大区域,经过问卷调查和实地调研,综合评价六大机器人产业集聚区的产业规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境,系统比较各区域估值得分情况。结果显示,长三角地区在我国机器人产业发展中基础最雄厚,较其他区域领先优势显著,珠三角地区、京津冀地区产业逐步发展壮大,东北地区虽具有机器人产业先发优势,但近年来产业整体创新能力有限,中部地区和西部地区机器人产业发展基础较为薄弱,但仍表现出一定后发潜力。

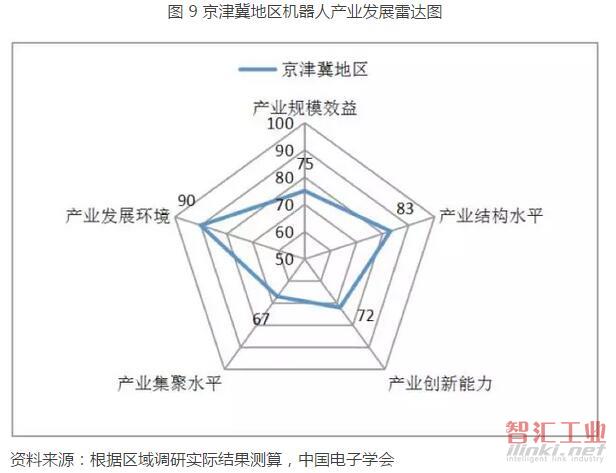

一、京津冀地区:智能机器人产业创新相对领先

京津冀地区是机器人产业的重要发展基地,区域内北京、天津、河北在机器人产业发展方面已逐步形成错位发展、优势互补关系。京津冀三地在机器人产业链、智力资源、创新平台、应用开发和政策环境等方面各有优势,集聚发展态势显著。

(一)产业规模效益

京津冀地区机器人相关企业数量共387家,总产值450亿元,平均销售利润率达16%,产业规模处于全国中上水平。北京工业机器人数量不多,服务机器人发展规模和相关人工智能基础技术全国领先;天津以天津机器人产业园和滨海机器人产业园为核心,重点发展工业机器人、服务机器人和水下特种机器人;河北以发展工业机器人和特种机器人为主,重点打造若干特色产业基地及园区。

(二)产业结构水平

京津冀地区持续打造以智能机器人为主要方向的创新平台。北京在人形机器人、操作系统等机器人核心关键技术领域达到了世界先进水平,智能家用服务机器人不断兴起,人工智能相关技术不断优化,已初步建立较为完整的智能机器人创新链;天津在智能服务机器人方向已形成智能平衡车、水下特种机器人的产业集聚;河北唐山已成为金属焊接、矿用探险等行业机器人研发基地。京津冀地区机器人产业平均核心零部件国产化率处于全国中游水平,部分重点企业已实现核心零部件的自主研发,但大部分零部件仍需进口。

(三)产业创新能力

北京市拥有国内领先的研发创新资源,涌现出一批创新能力强的企业实体和核心产品,实现了从硬件到软件,从产品到服务的机器人产业链覆盖;天津在机器人研发以高等院校为主导,专利多分布在工业机器人、水下机器人和医用机器人方面;河北正通过开放合作引进机器人产业创新资源,强化与北京等创新集聚中心的协同合作,稳步推进特种机器人产业发展。

(四)产业集聚情况

京津冀地区产业集聚度CR5指标为15%,在智能机器人领域涌现出一批典型企业,已具备一定市场竞争实力。京津冀地区部分龙头企业自主研发核心零部件现象较为普遍,但在工业机器人和部分服务机器人领域核心零部件均为进口。京津冀地区机近三分之一的企业具有自主品牌,明显高于全国平均水平。

(五)产业发展环境

京津冀地区人才环境在全国处于领先位置,聚集了包括清华大学、北京航空航天大学、北京科技大学、中国科学院自动化研究所等在内的23家机器人领域重点科研院所。京津冀地区金融环境在全国处于领先地位,平均金融增加值处于全国较高水平。

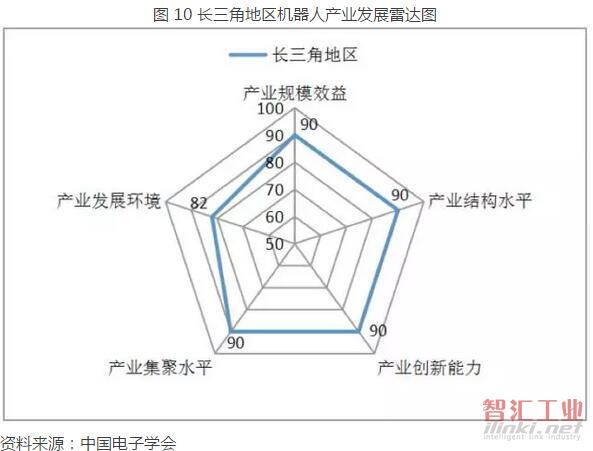

二、长三角地区:综合实力雄厚促进产业高速发展

长三角地区作为我国机器人产业发展的重要区域,工业机器人产业起步早、发展基础较为雄厚,在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效应。长三角地区已形成了较为完备的机器人产业链,在国内工业机器人产业发展中具有十分重要的地位。

(一)产业规模效益

长三角地区机器人相关企业数量共1271家,总产值达860亿元,平均销售利润率达15%,无论是企业数量、产业规模,还是平均销售利润率处于全国领先水平。全球机器人巨头均在长三角特别是上海设有总部或基地,对长三角地区的产业效益贡献巨大,凭借规模效益、先进软硬件设计和生产能力,保持技术、市场优势,占据消费机器人高端和高附加值市场。同时,国内龙头企业也纷纷落户长三角地区,形成了研发、生产、应用等较为完整的产业链,集聚了一批本体和功能部件企业、系统集成商和相关科研院所。

(二)产业结构水平

长三角地区机器人本体研发及生产企业占比及高端产品收入占比位于全国中上水平,平均核心零部件国产化率同样领跑全国。整体来看,长三角正在形成从上游的减速器制造、零部件控制系统生产到中游的本体制造和下游系统集成服务等完整的产业链条,这些产业链条的大型企业又对其他关联企业产生强大的吸引力,进一步加快了机器人制造企业在长三角的集聚发展。同时,长三角地区系统集成业务在全国占据绝对优势,有四成的系统集成业务在此集聚。

(三)产业创新能力

专利方面,长三角地区主要以江苏和浙江为主,集中在上海交通大学、浙江工业大学、东南大学等重点高校,同时区域内重点企业也拥有一定数量的专利授权。长三角地区机器人产业平均研发投入占比在全国相对领先,高新技术企业总数也显著高于其他主要地区。

(四)产业集聚情况

长三角地区由于设有全球机器人巨头总部基地,机器人产业集聚度较高,集聚度CR5指标为40%。国内部分龙头企业加快核心零部件的本地化生产能力,但仍处于发展初期,大部分的核心零部件均处于外购阶段。区域分布上,长三角地区形成多点分布、错位竞争的特点,但产业整体协同发展能力有待增强。市场布局方面,长三角地区的工程机械、汽车、大飞机、轮船、电子制造等优势产业为工业机器人应用提供广阔的市场,为产业发展壮大提供市场推动力。同时,长三角地区机器人品牌企业数量居于全国首位。

(五)产业发展环境

长三角地区人才环境在全国处于领先位置,聚集了上海交通大学、复旦大学、同济大学、浙江大学、浙江工业大学、华东理工大学、上海电气中央研究院、芜湖哈特机器人产业技术研究院等近20家相关院校和研究机构。部分企业参与机器人研发,与高校科研院所形成优势互补,从不同领域、不同角度对机器人设计、开发和应用等进行研究,从技术基础到技术应用均展开多方面合作。长三角地区金融环境在全国处于领先地位,平均金融增加值占比仅次于京津冀地区。

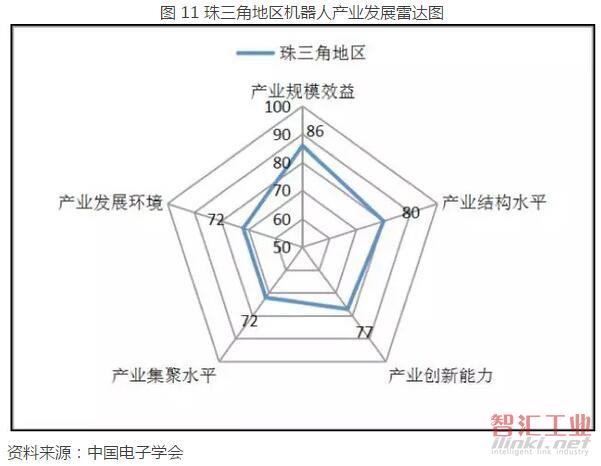

三、珠三角地区:应用市场广阔推动多地协同发展

珠三角地区作为我国机器人产业的重要地区,区域内深圳、广州、东莞、顺德等地在机器人产业发展方面已逐步形成多点发展、协同推进关系。珠三角地区机器人产业应用市场较为广阔、基础技术发展实力较强,已初步形成较为完备的产业链条。

(一)产业规模效益

珠三角地区机器人相关企业数量为747家,仅次于长三角地区,总产值达750亿元,平均销售利润率为17%处于全国领先水平。珠三角地区企业积极与具有技术优势的国际机器人龙头企业对接,完成多项企业的引进合作。世界龙头企业的入驻,有力推动珠三角地区机器人产业规模扩大。

(二)产业结构水平

珠三角地区机器人本体研发及生产企业占比低于长三角和京津冀等地区,高端产品收入占比也没有优势,但平均核心零部件国产化率处于全国领先水平。珠三角地区在数控机床领域有比较好的基础,已形成相对完整的产业链,特别在机器人控制系统和伺服系统的相关技术处于全国领先位置。随着工业机器人市场和技术的日臻成熟,珠三角地区一批本土智能制造企业迅速发展壮大,掌握了一定的核心技术和自主知识产权,逐步形成规模化生产能力。

(三)产业创新能力

珠三角地区机器人产业平均研发投入占比仅低于长三角地区,高新技术企业数量较多,涌现出一批掌握核心技术的优秀企业,在数控设备、无人物流、自动化控制器、无人机领域具备一定的领先优势。

(四)产业集聚情况

珠三角地区机器人产业集聚度较低,CR5指标为15%,在工业机器人、服务机器人和核心零部件领域均涌现出一批优秀企业,具备一定市场竞争实力。珠三角地区平均核心零部件本地化率处于全国中游水平,特别是部分本地龙头企业在机器人控制系统和伺服系统方面具有较强技术实力,而中小型企业的核心零部件仍以进口为主。珠三角地区机器人自主品牌企业占比不高,在自主品牌建设方面未来仍有较大提升空间。

(五)产业发展环境

珠三角地区人才环境在全国处于中游位置,与长三角和京津冀地区相比具有一定差距。珠三角地区具备一定的机器人研发实力,聚集了包括华南理工大学、广东工业大学、中国科学院深圳先进技术研究院、广州机械科学研究院、广州智能装备研究院、华南智能机器人创新研究院等近20家机器人院校及研究机构。珠三角地区金融环境在全国处于领先地位,相关投资基金发展迅速、投资方式灵活、覆盖面较广,为机器人产业提供较为雄厚的资金支持。

(审核编辑: 智汇张瑜)