第三章 我国各区域机器人产业发展水平(下)

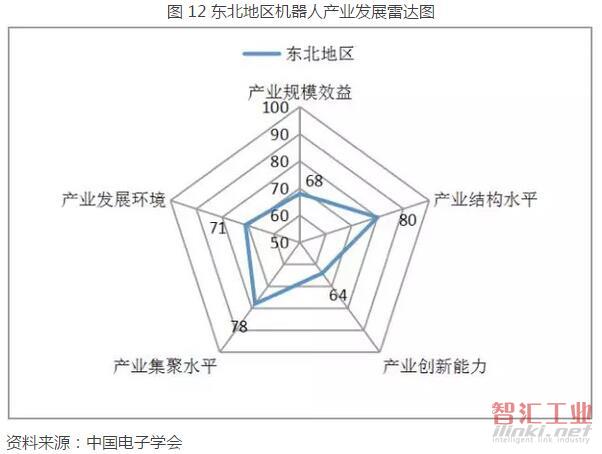

四、东北地区:龙头企业对产业链带动作用明显

东北地区是我国机器人产业的重要发展区域,哈尔滨、沈阳、抚顺等地在机器人产业发展方面已积累一定基础。东北地区依托知名企业和科研机构,面向重点行业开发成套机器人装备,针对国防、民用领域需求开发服务机器人系列产品,重点研发海洋作业机器人。

(一)产业规模效益

东北地区机器人相关企业数量为257家,显著落后于长三角和珠三角地区,总产值430亿元,平均销售利润率为13%处于全国中游水平。东北地区重点发展焊接机器人、移动机器人、喷釉机器人和其它服务型机器人,同时加快关键基础零部件及通用部件生产,逐步形成整机制造、零部件生产区、精密加工及产业创新中心的机器人产业链格局。

(二)产业结构水平

东北地区机器人本体研发及生产企业占比在全国处于领先位置,高端产品收入占比处于全国中游水平,平均核心零部件国产化率低于长三角和珠三角地区。东北地区在机器人技术储备方面具有较强竞争实力,掌握了一定核心技术和自主知识产权,并具有自主技术引领、产品体系完备、应用领域广泛的主要特点,但中小企业发展水平相比长三角、珠三角等地区仍有一定差距。

(三)产业创新能力

东北地区机器人产业技术创新集中度较高,但平均研发投入和高新技术企业数量在全国均不占优势。东北地区机器人重点龙头企业规模大、创新能力强,在业内具有一定影响力,在多关节工业机器人、特种机器人、自动化装备等领域具备强大的研发实力,其产品与解决方案广泛应用于制造、医疗、核电等行业。

(四)产业集聚情况

东北地区机器人产业集聚度CR5指标为50%,高居全国首位,本区域内龙头企业均位居全国机器人企业第一梯队。得益于东北地区较为雄厚的技术研发基础,东北地区平均核心零部件本地化率处于全国领先水平,但轴承、电路板、传感器等机器人配套零部件生产能力有限。东北地区机器人自主品牌企业占比不高,本地化应用能力有限,应用市场仍主要集中在长三角、珠三角等东南沿海。

(五)产业发展环境

东北地区人才环境在全国处于中等位置,与长三角和京津冀地区相比仍具有一定差距。东北地区集聚了包括中科院沈阳自动化研究所、机器人技术与系统国家重点实验室、机器人协同创新中心、哈尔滨工业大学等14家机器人相关高校及研究机构,科研成果转化能力较强。东北地区金融增加值占比处于全国中游水平,产业投融资相对珠三角、长三角和京津冀地区较为滞后,成为产业可持续发展实力的重要突破口。

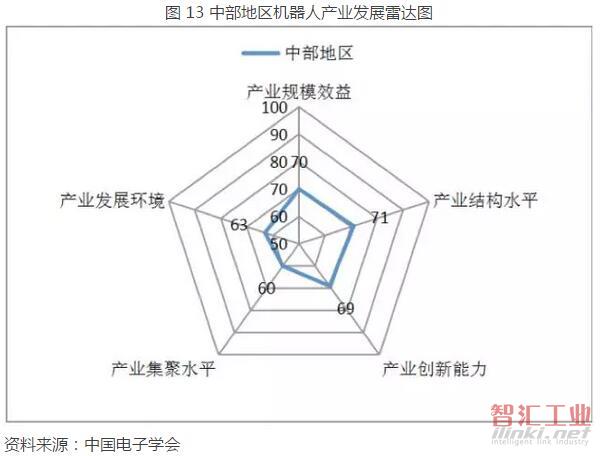

五、中部地区:政策优势引发产业集聚效应初显

虽然中部地区机器人产业发展相对滞后,但凭借战略布局和政策支持,目前已形成一定的集聚效应。通过大力引进机器人龙头企业,积极培育本土企业,中部地区正在逐步打造链条完整、技术先进、优势突出的机器人产业链,引导产需合理对接,加快工业机器人研发、产业化集成与应用创新步伐,在国内机器人产业发展中的影响力不断扩大。

(一)产业规模效益

中部地区机器人相关企业数量453家,总产值达600亿元,平均销售利润率为11%,均低于长三角和珠三角地区,产业发展的主要特征是依托已有工业基础,通过系列扶持政策,以打造机器人产业园区为载体,引进培育机器人骨干企业。通过建设洛阳机器人智能装备产业园、武汉机器人产业园等重点园区,中部地区汇集了一批机器人产业链上下游重点企业,产业集聚态势初步形成。

(二)产业结构水平

中部地区机器人本体研发及生产企业占比及高端产品收入占比均处于全国中游发展水平,平均核心零部件国产化率较长三角、珠三角地区仍有一定差距。中部地区由于发展机器人产业基础较弱,以对外引进为主,通过产业链各环节的科学设计,产业结构将日趋完善,未来发展仍具较大潜力。随着科研成果转化的不断推进,中部地区将以开放式创新方式引进国内外先进技术团队,本地技术创新、产品创新亦具有更好的延展性。

(三)产业创新能力

中部地区机器人产业平均研发投入占比及整体研发投入在全国属于中游位置,高新技术企业数量与机器人产业发达地区相比仍有差距。中部地区正涌现一批创新型机器人企业,不断突破核心技术,打破国外垄断,在焊接机器人、高档数控设备、减速机、控制系统及环境检测设备等领域均有一定的研发实力与品牌影响力。

(四)产业集聚情况

中部地区机器人产业集聚度CR5指标为30%,平均核心零部件本地化率较低,虽然以华中数控为代表的骨干企业加强自主核心零部件研发生产能力,但其他大部分企业仍以加工组装为主,缺乏关键核心技术,关键核心部件仍主要依赖进口,本土化生产能力有限。中部地区机器人品牌企业数量位于全国中下游水平,除少数机器人骨干企业外,大部分机器人缺乏品牌认知度。中部地区科研基础较弱,产业链上下游贯通能力有限,在发展机器人智能化技术方面意识不强。

(五)产业发展环境

中部地区人才环境在全国处于领先位置,聚集了中国科学技术大学机器人研究中心、华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、国家数控系统工程研究中心、数字制造装备与技术国家重点实验室等9家重点院校及科研机构。中部地区积极引进国内先进技术创新团队,与高校科研院所形成深度合作。但中部地区平均金融增加值占比仅高于西部地区,整体金融环境发展较为滞后。

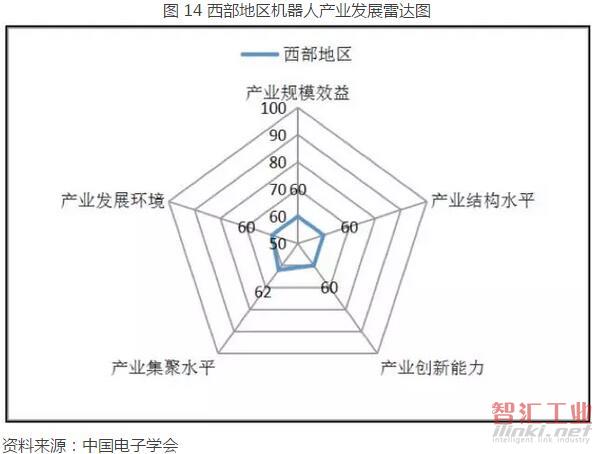

六、西部地区:促进产业发展的各类资源仍较稀缺

西部地区作为我国机器人产业发展的后发之地,通过集聚机器人本体制造、系统集成及智能化改造行业资源,组织实施一批机器人产业集群协同创新重大项目,重点发展机器人关键技术和扶持骨干企业,打造集研发、整机制造、系统集成、零部件配套和应用服务于一体的机器人及智能装备产业链雏形。

(一)产业规模效益

西部地区机器人相关企业数量234家,总产值350亿元,平均销售利润率为9%,均处在全国较低水平,与长三角和珠三角地区等发达地区有不小的差距。西部地区机器人产业发展的主要特征是核心区域根据自身资源禀赋单点突破,以机器人产业园区为主要载体,发挥产业规模化效应。

(二)产业结构水平

西部地区机器人本体研发及生产企业占比、高端产品收入占比与平均核心零部件国产化率均处于相对落后的发展水平。由于本地发展机器人产业基础不足,西部地区主要依靠资源外部引进和自主培育相结合,基于已有工业基础,由点到链拓展机器人产业,集中优势力量进行产品开发,部分工业基础较好的区域未来发展可期。

(三)产业创新能力

西部地区机器人整体研发投入低于全国平均水平,高新技术企业数量与机器人产业发达地区相比仍有不小差距。尽管如此,西部区域机器人重点企业在伺服电机、控制器、传感器等核心零部件领域仍有一定的技术突破能力,对外提供较为成熟的设备产品及解决方案。

(四)产业集聚情况

西部地区机器人产业集聚度CR5指标为28%,处于全国中下游水平,缺少大型骨干企业,龙头企业引领带动效应仍未形成,产业核心竞争力不足,机器人产业较为分散,大部分企业仍以加工组装为主,品牌企业数量较长三角、珠三角等发达地区差距较大,产业发展任重道远。

(五)产业发展环境

西部地区尽管科研机构总数较少,但仍聚集了西安交通大学、西北工业大学、电子科技大学、兰州大学、中科院重庆绿色智能研究院等7家国内机器人领域高校及研究机构,在机器人研发与教育培训方面创造了丰富的成果。西部地区平均金融增加值占比低于中部地区,尚未形成推动产业快速发展的金融生态体系。

(审核编辑: 智汇张瑜)