-

香港中文大学/南方科技大学讲席教授、中国科学院院士、香港科学院院士谢作伟表示,汕头在海上风电的建设与国家实现“双碳”目标是一致的,未来引进新技术,完善环境和风能行业管理,将对国家碳中和作出重大的贡献,也可以成为一个范例。[详情]

-

天津市:作为中国唯一低碳城市优秀案例参加第二届中日韩碳中和论坛 向世界展示“低碳经验”

为交流分享中日韩三国碳中和战略、政策实践和经验,推动应对气候变化领域的合作,2月7日,第二届中日韩碳中和论坛以线上形式举办。受论坛组委会邀请,生态城作为中国唯一低碳城市优秀案例参加该高端论坛,在国际舞台上分享了在碳中和方面的实践探索,为全球低碳发展贡献了“生态城方案”。[详情]

-

图说政策 |《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施方案》[详情]

-

近日,罗克韦尔自动化(中国)有限公司与上海易碳数字科技有限公司举行战略合作签约仪式,双方将在有色、矿山冶金、石油化工行业自动化及信息化领域共同建立稳定有效的战略合作伙伴关系。[详情]

-

95个文件丨双碳“1+N”政策体系[详情]

-

2月6日,深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“艾比森”)发布公告称,公司全资子公司深圳市艾比森投资有限公司拟与董事长丁彦辉先生、深圳市睿品存储合伙企业(有限合伙)共同投资设立深圳睿电绿能科技有限公司,主要负责新能源表后储能业务,从事包括户用储能、便携式储能、工商业储能在内的产品和解决方案的研发、生产、销售、代工、对外投资等经营行为。[详情]

-

京能国际与思安新能源签署战略合作协议,携手助力“双碳”目标落实

为积极践行高质量发展理念,推动能源产业绿色清洁发展,并助力“碳达峰”和“碳中和”国家战略的达成,双方约定在清洁能源和综合能源等领域全面建立合作关系。[详情]

-

实现碳达峰、碳中和,需要对现行社会经济体系进行一场广泛而深刻的系统性变革,吉林省已将碳达峰、碳中和纳入生态强省建设总体布局。在日前召开的吉林省政协十三届一次全会上,民盟吉林省委会建议,立足新发展理念,促进实现“双碳目标”。[详情]

-

神州信息:成功打造“双碳”标杆,落地国家级低碳园区能耗管理平台建设项目

神州信息立足“双碳”新兴市场,由公司信创团队集合各方优势资源,充分利用科学有效管理经验和先进技术应用能力,共同推进国家级低碳园区能耗管理平台建设,共同打造“绿色低碳”新领域的重要标杆项目。[详情]

-

本文根据北大博雅特聘教授、国发院经济学教授、北大环境与能源经济研究中心主任徐晋涛在第七届国家发展论坛主论坛报告发布环节的演讲整理。连续几年来,围绕中国经济和社会发展,北大国发院都会集中组织科研力量开展课题研究,并以报告和著作的方式向公众呈现研究成果。[详情]

-

?在全球双碳目标的背景下,各行各业为绿色低碳转型而不懈。每一次绿色项目智慧的碰撞,更是一次共识的对话,为绿色低碳产业创新升级提供了智力支持。围绕“环保技术”、“绿色设计”等相关问题,做作为可持续发展的思路。[详情]

-

中共二十大报告明确提出:立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。同时要求:深入推动能源革命。我国是世界第一大能源生产国和消费国,要实现碳达峰碳中和的“双碳”目标,能源无疑是主战场。[详情]

-

2月2日,中国华能集团有限公司党组书记、董事长温枢刚会见亿利资源集团党委书记、董事长王文彪一行,双方就共同构建库布其等沙漠地区风光新能源与沙漠生态产业创新融合发展达成了战略合作共识。中国华能集团公司党组成员、副总经理王文宗,亿利资源集团联席总裁冯志斌参加会见。[详情]

-

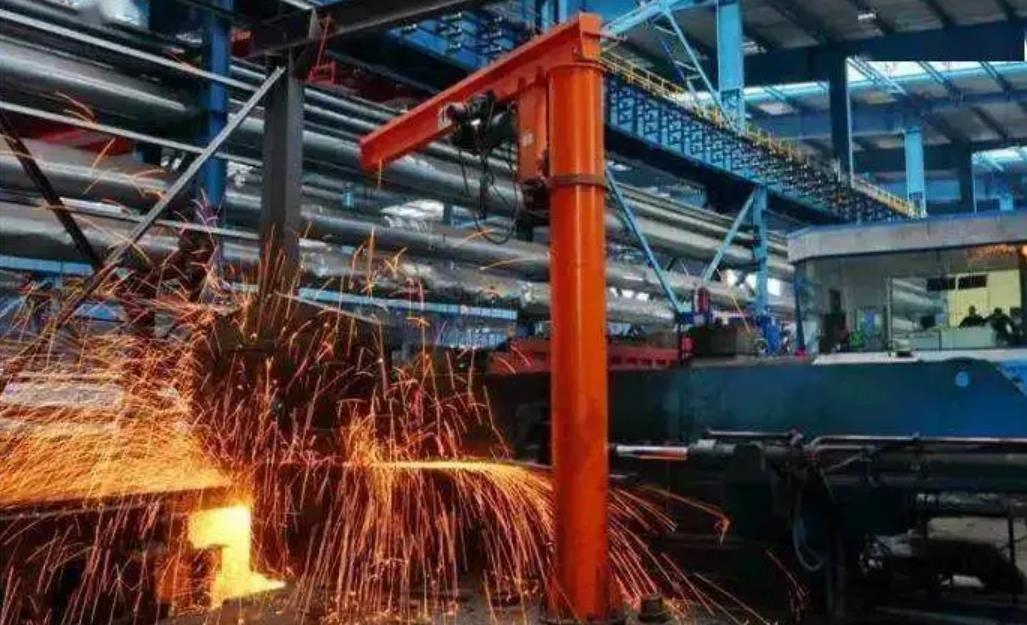

钢铁行业是国民经济的重要基础产业,也是推进减排的重点和难点。钢铁行业不能为了达峰而达峰,更不能为了减排而减生产力,要把碳达峰作为重要契机,推动实现钢铁行业的绿色低碳转型和高质量发展。[详情]

-

实现“双碳”目标是一场硬仗,不是轻轻松松就能实现的,包头市九原区坚持稳中求进,认真落实全面节约战略,深入实施能耗“双控”行动和节能减排工作,推动“双碳”工作不断迈上新台阶。[详情]