-

坚持信息化道路,树立中国肉类品牌,双汇发展不断升级完善产业链,从养殖、生产、销售环节,以技术创新手段提高产品附加值,给中国肉类加工史添了浓墨重彩的一笔。未来的双汇,将引领肉类产业迈上新阶梯。[详情]

-

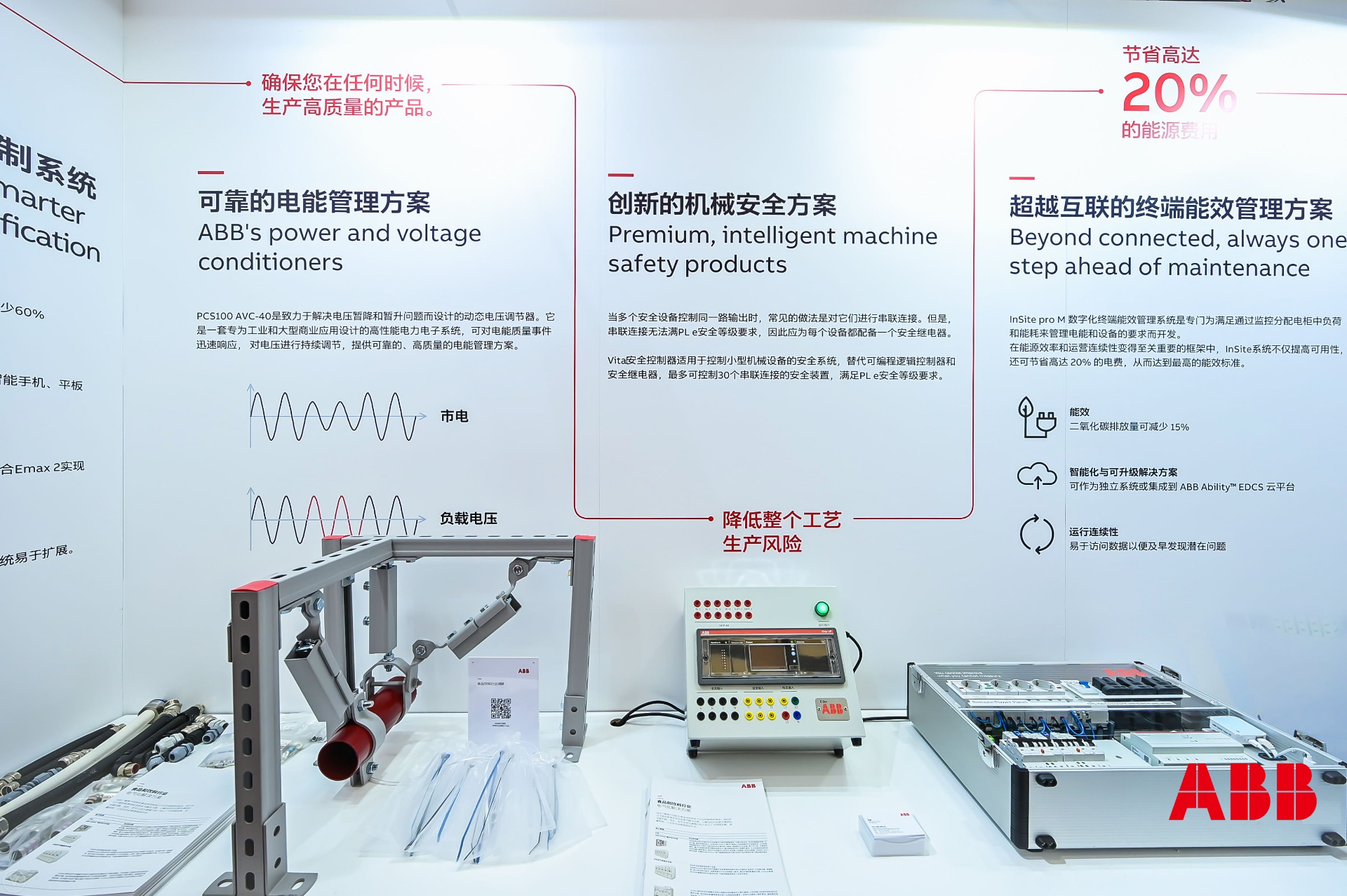

第十四届中国国际酒、饮料技术及设备展览会(CBB 2020)于10月13日在上海新国际博览中心拉开帷幕。ABB电气始终关注食品饮料行业的智能制造、食品安全与卫生、能效管理、可持续发展等主题,此次亮相CBB,展示了其先进的数字化电气控制和能效管理技术,可帮助客户应对食品饮料安全、健康和绿色可持续发展这三大挑战。[详情]

-

不久前,养乐多(中国)投资有限公司芜湖、衡阳分公司成立,现于2020年7月13日均正式开始销售业务。至此,养乐多在中国大陆地区已设有49家分(子)公司。[详情]

-

每年由于人类活动产生的塑料垃圾数量非常庞大,为了减少塑料垃圾的产生,保护环境,食品包装正在不断改变中。[详情]

-

光谱分析、数据软件分析等技术也可以对假冒伪劣产品进行检测,如荧光定量PCR能检测肉类的基因,从而分析食品中的肉来自何种动物。[详情]

-

近期全国许多地方持续加强食品安全监管,并通过食品安全快检技术进一步做好食品安全监管工作,全力营造安全放心消费环境,守护广大考生舌尖上的安全。[详情]

-

凭借着自身的特性,微波在食品加工领域的应用不断扩大,相关设备也在持续研发创新中。[详情]

-

食品标签非常重要,是消费者快速了解食品信息的重要渠道。伴随着贴标设备的发展,食品标签的质量在不断提升。[详情]

-

国内食品供应链不断延长,食品受污染的可能性也大大增加。对此,食品工业内还需加强食品安全的防范,提高智能监管水平。[详情]

-

近日,国家林业和草原局、农业农村部发布通知,就《国家重点保护野生动物名录(征求意见稿)》公开征求意见。有网友发现,“螺蛳”拟列进国家二级保护动物名录,并提出疑问,今年的网红小吃“螺蛳粉”还能吃吗?[详情]

-

欧姆龙始终致力于解决生产中出现的课题,推动生产革新。尤其是欧姆龙智能制造理念「i-Automation!」中的interactive(人类与机器的新协调)。欧姆龙把人从简单,繁重的纯体力工作中解放出来,去专注于复杂且高级的任务,从而提高工作效率。[详情]

-

每天地球上都会产生大量塑料垃圾,对环境造成巨大的污染。近两年,可降解的绿色食品包装研究取得进展,推动食品工业绿色化发展。[详情]

-

随着科学技术的发展,人工智能技术作为被普遍认为是有可能改变未来世界的颠覆性技术,目前已在食品工业多个领域有了一定的应用。[详情]

-

为了发挥快检技术“四两拨千斤”作用,各地利用食品快测车方便、快捷、灵活、实用等优点持续进行快速检测活动,防控食品安全风险,切实保障餐桌饮食安全。[详情]

-

近些年,许多地方积极推行“阳光厨房”食品安全监管模式,加强“明厨亮灶”工程建设,使厨房安全“无死角”,筑牢食品安全防线。[详情]